https://1000ya.isis.ne.jp/1706.html

荻生徂徠

平凡社東洋文庫 2011

編集:関正則 協力:山辺春彦 校注:平石直昭

装幀:原弘

宝井其角(1573夜)に「梅が香や隣は荻生惣右衛門」という句がある。荻生惣右衛門は荻生徂徠のこと、日本橋茅場町で蘐園塾(けんえんじゅく)を開いたとき、其角が隣りの家にいたことに因んで詠んだ。其角らしい句だ。こういうあっけらかんとした句は楽ちんそうだが、洒脱な俳諧的達観がなければなかなか詠めない。

いまはビルばかりのオフィス街になっている日本橋茅場町は、もともとは埋め立てされたところで、茅場の名の通りに当初は茅屋(ぼうおく)が並んでいたのだが、元禄をこえるころから与力や同心たちも住むようになり、そこに徂徠や其角も越してきたのだった。

まもなくかれらは近所の徂徠先生の名望を知って、経世済民のイロハを覗き見半分で学びにきた。江戸の町民はいまなお落語が描くように、「大家好き」であり、けっこうな「先生好き」なのである。大家や先生は物知りで、浮世離れしているから、江戸の町民のはんちくな性分には、いい相手なのだ。其角はそういう人情と風情を梅の香のように観察していたのだろう。

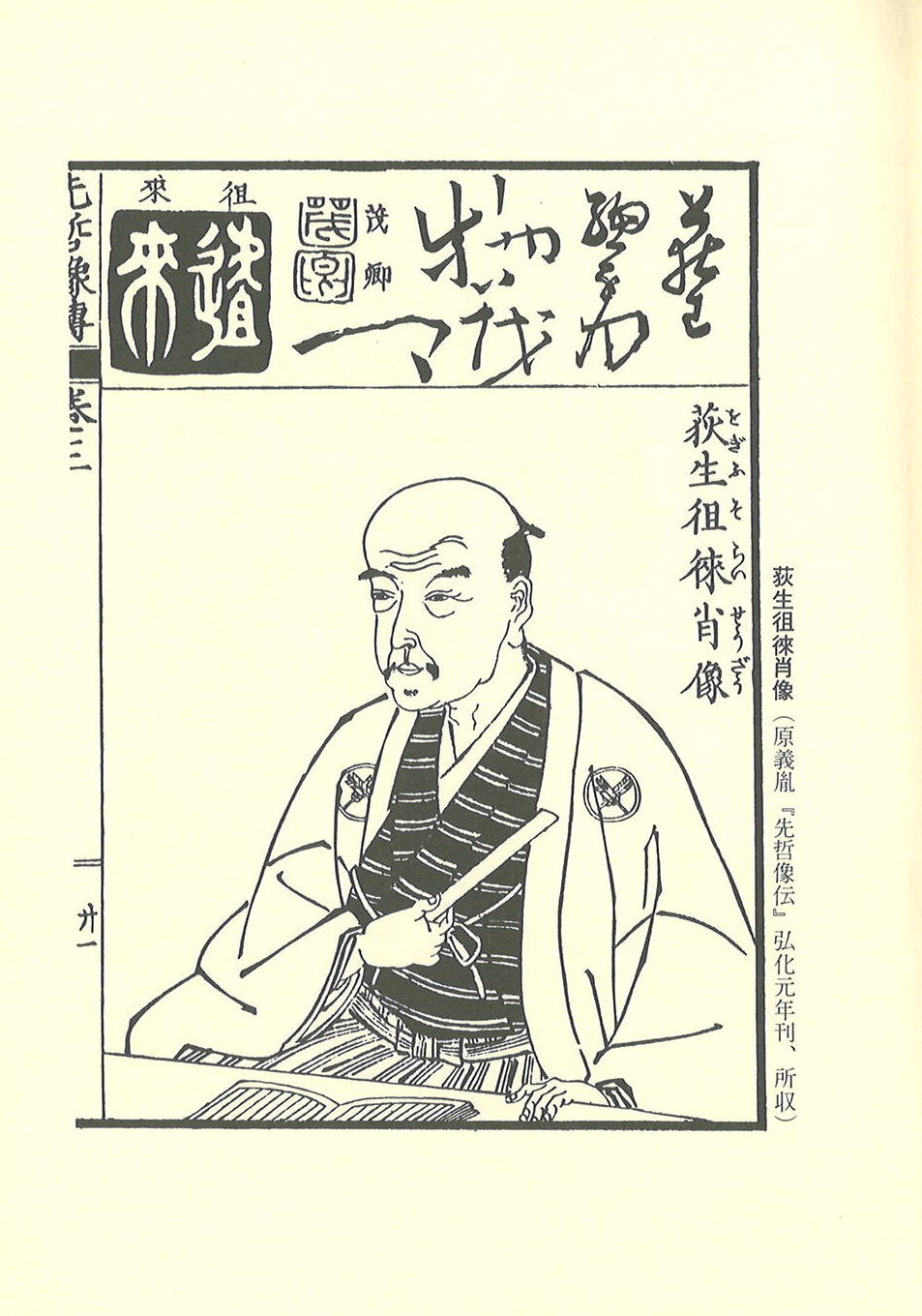

荻生徂徠江戸中期の儒者。徳川綱吉の侍医方庵の子。林春斎・林鳳岡に学ぶ。のち柳沢吉保に用いられ、古文辞学を大成した。また私塾蘐園を開いて多くの門弟を育てた。著書は『論語徴』『蘐随筆』『政談』等多数。享保13年(1728)歿、63才。小島康敬『徂徠学と反徂徠』(ぺりかん社)口絵

徂徠が蘐園塾を営んだのは柳沢吉保の藩邸を去ってからのこと、まあまあ晩年だった。すでに京都の伊藤仁斎の(1198・1008夜)の堀川学校こと古義堂のことはその筋に知れわたっていたので、それに対抗した。

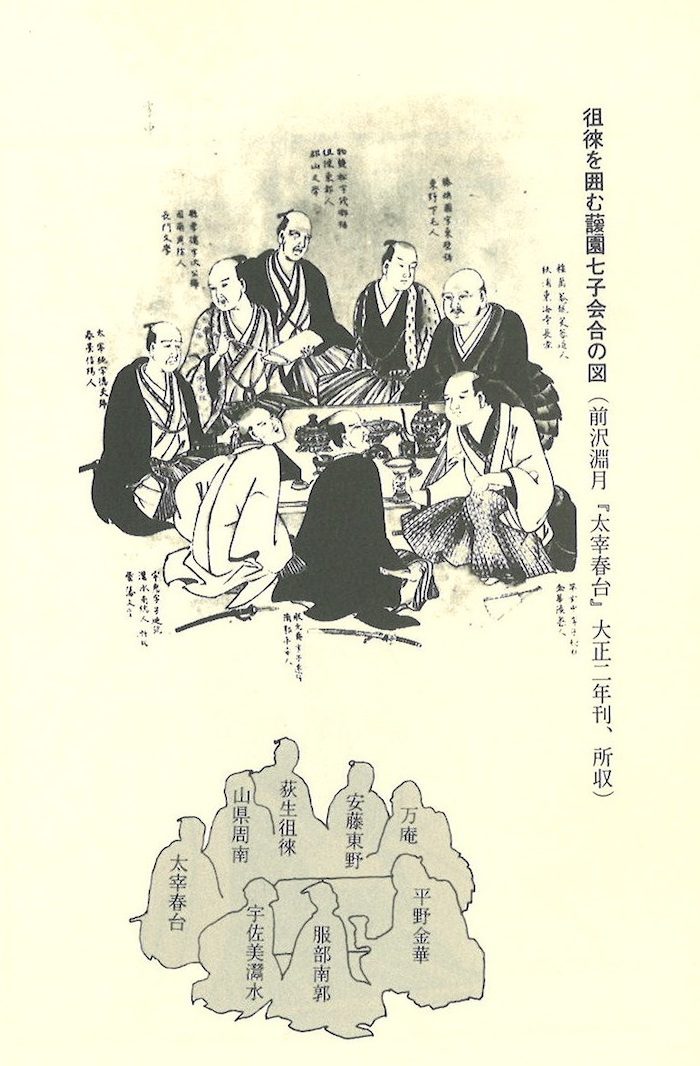

「蘐」とは茅(かや)のことである。この塾名から、のちの徂徠派の系累のことを蘐園派というようになった。「草ぼうぼう派」でいきますよという表明だ。たんに「草ぼうぼう」だったのではない。山鹿素行の古学(聖学)、仁斎の「古義学」に対して、蘐園派は「古文辞学」という流れを拓いた。そして安藤東野、山県周南、太宰春台、服部南郭らを輩出した。

徂徠を囲む蘐園七子会合の図前澤淵月『太宰春台』大正2年刊、所収小島康敬『徂徠学と反徂徠』(ぺりかん社)口絵

古文辞学は古典(文章)と文辞(言葉)の「もと」を重視する。先王君主の考え方を称揚した孔子前後の諸子百家たちの原エクリチュール(古文)に戻って、「儒の理想」を思索をしようという立場のことをいう。

訓古学ではない。あくまで「読み」の学問である。「儒」の古典主義をどう読むか、そこにカーソルを向けた。とくに宋代の朱子学に甘んじなかったのが意地だった。

ネーミングからして、徂徠が仁斎の「古義学」を意識していたのはあきらかだが、古義学とは似て非なる「古文辞学」という言い方は自分で唱えた。

何をもって古文辞学というのかというと、『論語徴』という著作でこう書いている。「古へに云く、古今に通ず、これを儒と謂ふと。又云く、天地人に通ず、これを儒と謂ふと。故(まこと)に華和を合じてこれを一にするは、是れ吾が訳額。古今を合してこれを一にするは是れ吾が古文辞の学なり。」

「華和(かわ)を合じて」という言いっぷりに端的なように、中国の漢学(華)と日本の和学(和)を合わせようというのだ。そこに古昔と現今とを合わせた意味(意義)を読みとるというのが古文辞学だと宣言したのである。

これはそれまでの徳川の御用学問としての儒学のテイストとはかなりちがっていた。徳川儒学は林羅山らが朱子学(宋学)にもとづいて幕藩体制と封建思想をかためるために組み上げていたのだが、徂徠はそれには満足できず、『論語』や四書五経や朱子学のエクリチュールを読みなおし、新たに解釈を変えようとした。加えて、そこに日本の実情を反映させた。